中米独印日の順…各国再生可能エネルギーの発電量動向をさぐる

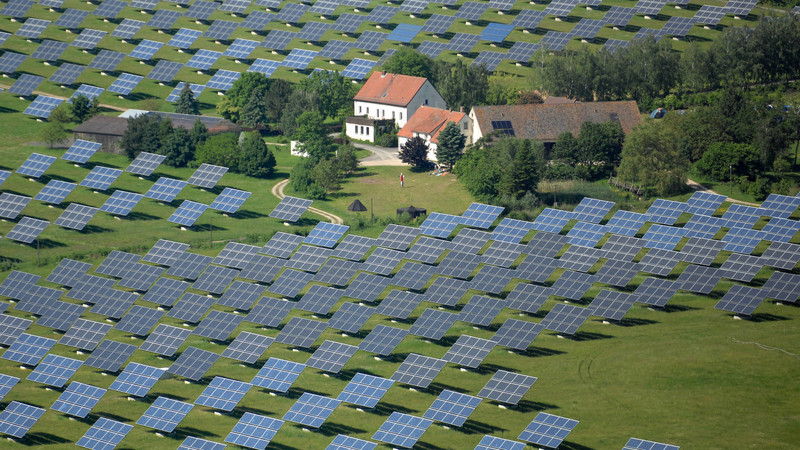

↑ 日本では急速に浸透するとともに問題も指摘されるようになった太陽光発電だが。(写真:アフロ)

直近では中国がトップ、アメリカ合衆国が続く

昨今注目を集め、同時に問題も指摘されるようになった、太陽光発電などの再生可能エネルギー(自然エネルギー)。発電量の実情はどのような状況なのか、世界における実情を、国際石油資本BP社が毎年発行しているエネルギー白書「Statistical Review of World Energy」から確認する。

今資料では最新の2019年分だけでなく1965年以降における、各再生可能エネルギー発電所による発電・消費量推移をEJ(エクサジュール。どの程度のエネルギー量かというと、例えば東日本大震災のマグニチュードは9.0だが、その際に放出されたエネルギー総量は2.0EJとされている)で算出している。今回は最新の公開内容における値が0.1以上のものについて具体的にグラフに反映することにした。なお「再生可能エネルギー」とは風力発電、地熱発電、太陽光発電、バイオマス発電、廃棄物発電などを指す。水力発電は別途計算されており、今件には含まれていない。

まずは最新データの2019年における上位国、そして全世界の再生可能エネルギー発電・消費全量に占めるシェアのグラフを形成する。エネルギー関連では常に上位についている中国がトップ。シェアにして1/4強。そしてアメリカ合衆国が続く。

↑ 再生可能エネルギー発電所による発電量(0.1以上・国名判別分のみ、EJ)(2019年)

中国の6.53EJは、同国の原発による発電量3.11EJをはるかに凌駕する。内訳としては風力発電の割合が大きく、6割近くを占める。同国ではそれ以外の発電量(そして当然ながら、あるいはそれらの原因としてエネルギー消費量)も急増し、2016年以降はアメリカ合衆国を抜き世界でトップの量をカウントしている。

続いてアメリカ合衆国。2015年までは中国より量は多く世界最大値を示していたが、2016年以降は中国に抜かれる形となった。同国でも内訳としては風力発電の割合がもっとも多く、約6割。

第3位はドイツ、そしてインド、日本が続く。ドイツが上位についているのは、太陽光発電の国策的な電力買取によるところが大きい。もっともこの国策も、国家財政と健全なエネルギーバランスの維持の上ではプラスをもたらさないとの認識が強まり(例えば「国の買取制度」も結局は国民の負担が増えるだけ)、大幅な軌道修正を行っているため、今後もこの順位を維持できるかは不確か。

日本は世界では第5位の再生可能エネルギーによる電力発電・消費国。内訳としては太陽光発電が最多で約6割を占める。

経年変化で動向を確認

これを2019年の上位国から抽出する形で、2001年からの(つまり今世紀の)推移を眺めたのが次のグラフ。

↑ 再生可能エネルギー発電所による発電量(2019年時点の上位国、EJ)(2001年以降)

アメリカ合衆国では国策としてエネルギー創出に対する関心が高く、各方面の再生可能エネルギーに対する研究も盛んに行われている(昨今のシェールガス・オイルの開発もよい例)。絶対量はともかく、この成長ぶりが、同国のエネルギーに対する熱意を表している。

他方ドイツの伸びは直上で示したように、主に太陽光発電エネルギーの固定買取制度によるもの。しかし加速する財政的負担に、技術進歩によるコストダウン・安定性の増大が追い付かず、国の財務状態を悪化させることとなり、制度そのものが行き詰っている。今後において、これまでの伸び率が維持できる可能性はさほど高くは無い。

インドや中国も、ここ数年間で高い伸び率を示している。特に中国は大きな上昇カーブを描いており、2012年にはドイツを抜いて世界第2位に、そして2016年ではついにアメリカ合衆国を抜いてトップとなった。これは両国の経済発展に伴い、エネルギーの必要性が急増したことによるもの。再生可能エネルギーに限らず、他のこれまでの記事にある通り、他の主要エネルギーもまた、続々と生産・消費量を積み増している。

余談ではあるが、これらの再生可能エネルギーはエネルギー消費量全体のどれほどに該当するのかを把握するため、世界規模において他の主要エネルギー源と並べたのが次のグラフ。

↑ 世界全体のエネルギー消費量(主要エネルギー源別、EJ)(2019年)

原子力を抜いてはいるが、水力にはおよばず。石油・石炭・天然ガスとはけた違いの差異が生じている。再生可能エネルギーは成長を続けているものの、既存エネルギー源の代替的存在となるのにはけた違いに不足しているのが実情ではある。

https://news.yahoo.co.jp/byline/fuwaraizo/20200731-00190668/

'New Energy' 카테고리의 다른 글

| 水素でエンジンを回せ! 電気自動車(EV)への対抗勢力が勢い付いてきた背景を解説する (0) | 2020.08.05 |

|---|---|

| 内燃機関超基礎講座 | 水素を燃やして走るロータリーエンジン (0) | 2020.08.05 |

| テキサス大学:水素はテキサス州の次の大きなエネルギービジネスになるべき (0) | 2020.08.03 |

| City Univ of Hong Kong: Researchers develop low cost and high performance electrocatalyst for hydrogen production (0) | 2020.08.03 |

| [에너지리포트] BP 2020 통계 분석 (0) | 2020.07.31 |