家庭用燃料電池「エネファーム」で仮想発電所、卒FIT太陽光の自家消費促進を実証

関西電力、日本ユニシス、住友電気工業、パナソニック、東京ガスの5社は、太陽光発電付きの一般家庭に設置されたパナソニック製PEFC型家庭用燃料電池「エネファーム」を活用したバーチャルパワープラント(VPP)実証を開始した。

» 2020年06月10日 13時00分 公開

関西電力、日本ユニシス、住友電気工業、パナソニック、東京ガスの5社は2020年6月1日、太陽光発電付きの一般家庭に設置された家庭用燃料電池「エネファーム」を活用したバーチャルパワープラント(VPP)実証を、同年5月29日より開始したと発表した。実証期間は2020年5月29日~2021年2月17日(予定)である。

本実証では、東京ガスの都市ガス供給エリア内における卒FITのユーザーを対象に、一般家庭向けの太陽光発電の発電量予測システム、需要予測システムおよびエネファームの遠隔制御システムを構築し、太陽光発電設備とエネファームを組み合わせ、自家消費も考慮した最適なエネルギーマネジメントを目指す。

具体的には、太陽光発電の発電予測システムおよび需要予測システムにより、ユーザーの翌日の需給バランスを予測し、太陽光発電のみで家庭内需要を賄うことが予測できる時間帯において、エネファームを停止させ、太陽光発電で発電した電気をより多く家庭で使用する。

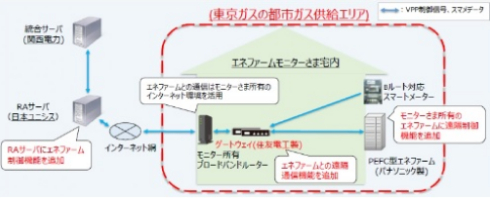

実証環境を構築するにあたり、過年度のVPP構築実証事業において、日本ユニシスが構築したRAサーバや住友電気工業製ゲートウェイに、エネファームとの遠隔通信機能を追加実装し、さらにエネファーム本体には遠隔制御機能を追加する。

本実証システムのイメージ図 出典:関西電力

また、太陽光発電設備の発電量および家庭内需要の実績・予測に基づき、最適なエネルギーマネジメントに向けてエネファームを制御する自家消費実証を行う。さらに、電力取引などを想定したDR指令に基づいた制御実証を行い、エネファームのVPPリソースとしてのポテンシャル評価や技術的知見の獲得を目指す。

自家消費実証のイメージ図 出典:関西電力

なお、本実証のシステム構築にあたっては、経済産業省資源エネルギー庁の補助事業である令和2年度需要家側エネルギーリソースを活用したバーチャルパワープラント構築実証事業費補助金を活用する。

www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/2006/10/news097.html

https://www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/2006/10/news097.html

www.itmedia.co.jp

'Fuel Cell' 카테고리의 다른 글

| 発電効率65%!東ガスの業界最高水準燃料電池、商用化のターゲットはどこ? (0) | 2020.06.26 |

|---|---|

| 1500台の家庭用燃料電池で「仮想発電所」を構築、再エネの出力変動対策へ実証実験 (0) | 2020.06.24 |

| 家庭用カセットボンベが燃料 世界初のハイブリッド・ドローンの実証成功 (0) | 2020.06.22 |

| トヨタ、燃料電池車「MIRAI」の次期型開発最終段階「MIRAI Concept」初公開。航続距離3割アップ、5名乗車でエモーショナルスタイリング (0) | 2020.06.22 |

| 活発化するEV技術の連携、トヨタはどうする? (0) | 2020.06.19 |