同志社大がアルカリ水電解で技術革新、超低過電圧の触媒を開発

もはや“枯れた技術”で改善の余地が小さいと考えられてきたアルカリ水電解(AWE)技術でブレークスルーがあった。プロトン電解膜(PEM)形と呼ばれる方式を大きく超える水電解効率を実現する可能性がある。つまりは、安いグリーン水素の生産につながる。また、次世代水電解技術ともいわれるアニオン電解膜(AEM)形水電解にも応用できるという。

自動車会社の技術者も驚く

この技術を開発したのは、同志社大学大学院理工学研究科教授である盛満正嗣氏の研究室。2024年7月にパシフィコ横浜で新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が開催した「NEDO水素・燃料電池成果報告会2024」で初めて発表した。「日本の主要な自動車会社の人もこの成果に驚いていた」(盛満氏)

開発した技術は、水電解の酸素発生(OER)極(アノード)に用いる触媒材料で、ビスマス(Bi)、ルテニウム(Ru)を主成分とする酸化物材料「BRO」だ。これまで、AWEではニッケル(Ni)もしくはNiと鉄(Fe)の化合物がアノードの触媒として主に使われていた。

NiやFe系の触媒は、PEM形で用いる酸化イリジウム(IrO2)といったアノードの触媒に比べて安価である一方で、過電圧†が大きく、しかも電流密度を高めようとするとさらに過電圧が急激に上がってしまう課題があった。

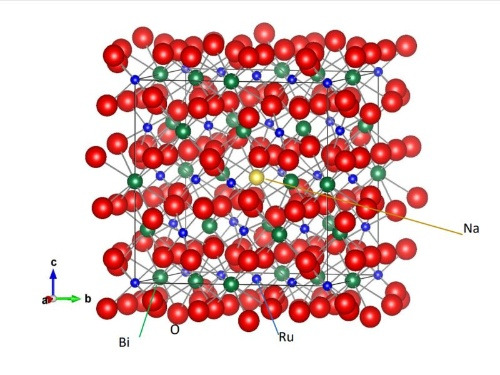

盛満氏の研究室は、2021年ごろからこのAWE向けアノードに用いる触媒の開発に取り組んでおり、これまでは、ナトリウム(Na)添加のBRO(NBRO)やマンガン(Mn)添加のBRO(MBRO)を開発してきた(図1)。いずれも、「パイロクロア構造」という、A2B2O7(AおよびBは金属元素)という結晶構造を基本とする酸化物材料に属する。

今回の新触媒は「これまで空気電池向けに開発したものをAWEに転用してみた」(盛満氏)成果だという。これも、パイロクロア構造のBROの一種だが、添加材料は現時点では明らかにしていない。

同志社大がアルカリ水電解で技術革新、超低過電圧の触媒を開発 | 日経クロステック(xTECH) (nikkei.com)

同志社大がアルカリ水電解で技術革新、超低過電圧の触媒を開発

もはや“枯れた技術”で改善の余地が小さいと考えられてきたアルカリ水電解(AWE)技術でブレークスルーがあった。プロトン電解膜(PEM)形と呼ばれる方式を大きく超える水電解効率を

xtech.nikkei.com

'New Energy' 카테고리의 다른 글

| デンソーとJERA、SOECを活用した水素生成技術の実証試験 (0) | 2024.08.12 |

|---|---|

| ボッシュ、商用車向けの電動・水素パワートレイン発表へ…IAAトランスポーテーション2024 (0) | 2024.08.12 |

| Natural hydrogen: European interest heats up, France leading the way (0) | 2024.08.05 |

| Ammonia – Amogy’s NH3 Kraken Completes Traditional Maritime Renaming Ceremony (0) | 2024.08.02 |

| taly announces nearly €1bn in subsidies toward EU-approved hydrogen projects (0) | 2024.08.02 |