Horizon AEM Electrolyser Achieves 95% Efficiency

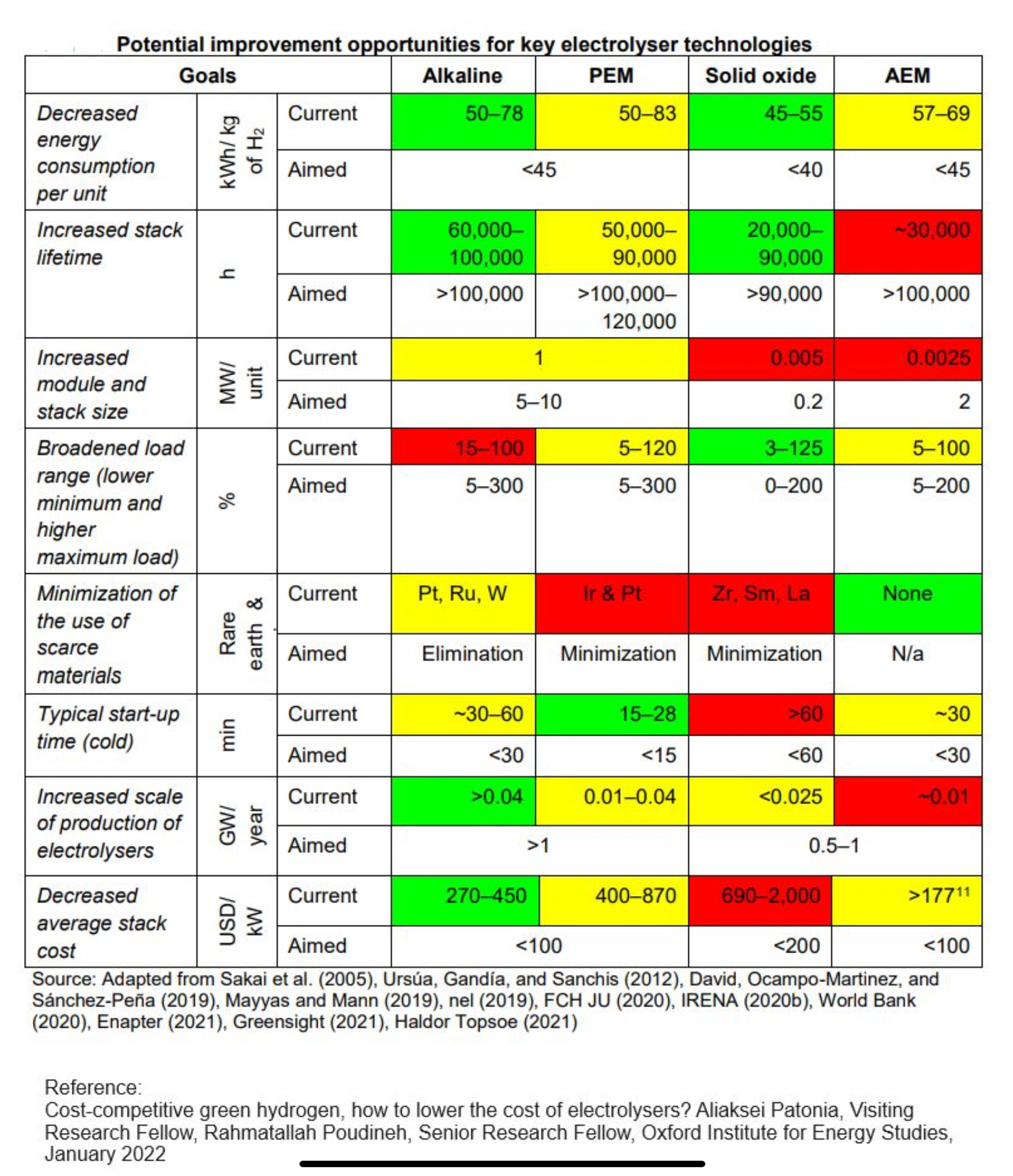

SINGAPORE, June 14, 2024 /EINPresswire.com/ -- Green hydrogen costs need to drop significantly for the global community to meet decarbonization goals, which are best achieved when green hydrogen competes economically with fossil fuel alternatives. AEM (Anion Exchange Membrane) electrolysis stands out as a highly promising technology due to strong dynamic response capabilities, much lower equipment costs and higher efficiencies, compared to alternatives.

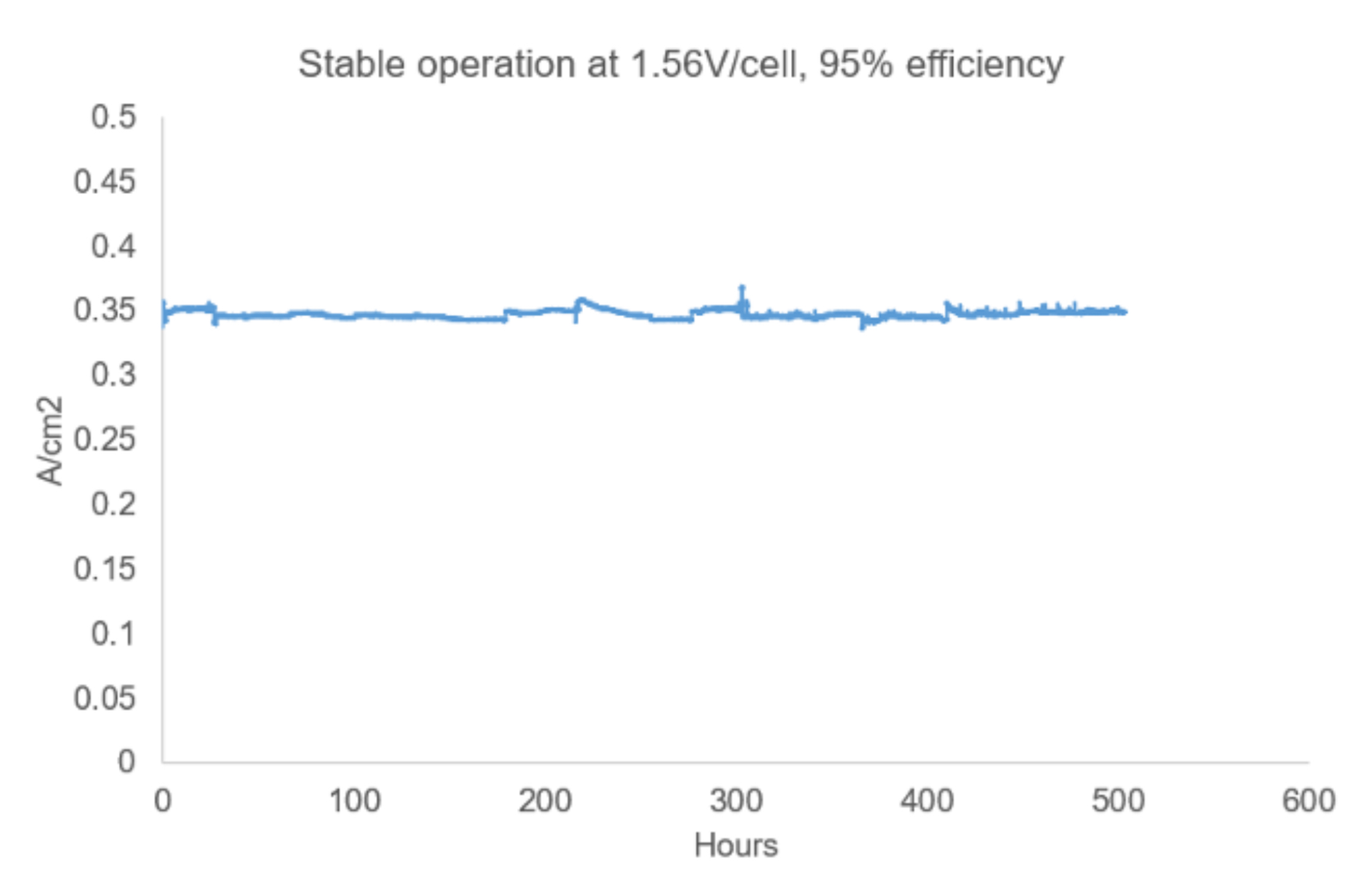

Energy consumption of 42kWh for each kilogram of hydrogen produced is now within reach.

AEM electrolysers are known to reach very high efficiency operating at low voltage. However, such operating conditions were not well suited to mass deployment due to instability and low current density (hence output). Through a combination of several innovations, Horizon Fuel Cell’s scientists are operating AEM electrolysers at 0.35A/cm2 at 1.56V/cell, with stable performance under lab conditions. This current density is similar to commercial alkaline electrolysers, however 20% higher efficiency is achieved with dramatically lower operating voltage.

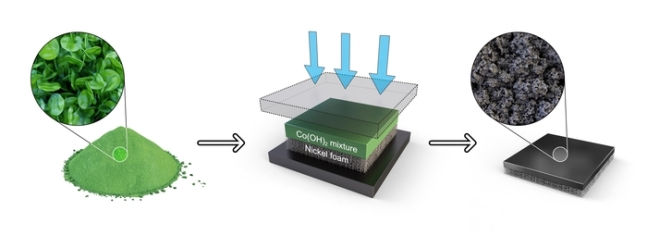

Among the innovations, Horizon invented a novel electrode structure (patent pending) with high surface area and excellent stability. Horizon also eliminates iridium and titanium from stack designs, and relies upon low cost, earth-abundant materials. The new Horizon AEM platform can be produced in large scale to meet the global energy transition, with Horizon’s existing volume production equipment readily adapted for AEM electrolysers.

Although some additional validation work remains prior to launch, recent progress demonstrates the potential of AEM electrolysers to reach the widely sought green hydrogen production target of $1/kg from renewable electricity. Horizon AEM electrolysers substantially outperform the best PEM electrolysers on efficiency, with a price point in line with traditional alkaline electrolysers.

Horizon aims to launch the new MW-scale high efficiency AEM electrolysers around the end of 2024.

About Horizon’s New AEM Electrolyser Technology:

See the official press release from here: https://www.horizonfuelcell.com/news-1

About Horizon Fuel Cell Technologies www.horizonfuelcell.com

Horizon Fuel Cell Technologies was established in Singapore in 2003, with a consistent focus on fundamental innovation in both materials and systems-level technology for fuel cell and electrolyser solutions. Horizon has become a world-leading developer of key technologies across the hydrogen value chain, with 1.2GW annual production capacity at two locations for Membrane Electrode Assemblies (MEA) underpinning production of downstream fuel cell and electrolyser products deployed in various applications.

For more information visit www.het-h2.com, or email sales@horizonfuelcell.com

Stefani Sun

Horizon Fuel Cell

+1 585-200-9227

email us here

'New Energy' 카테고리의 다른 글

| 에스퓨얼셀, 데이터센터 연료전지 설치로 해법 ‘제시’ (0) | 2024.06.25 |

|---|---|

| lectrolysers'Drastic cost reduction for green hydrogen' | Canadian start-up reports record-breaking efficiency for AEM electrolysers (0) | 2024.06.24 |

| 전력 수급체계 대변혁 첫발 내디뎌…업계는 ‘실망’ (0) | 2024.06.20 |

| 재료연, 음이온교환막 수전해 핵심부품 국산화 첫발 (0) | 2024.06.20 |

| ディーゼル車代替の本命!? 長距離・重量物輸送用に燃料電池の開発が活発化! (0) | 2024.06.18 |